– vom Abküppen auf Daumen, Ringen und Stiefnägeln

November 2025

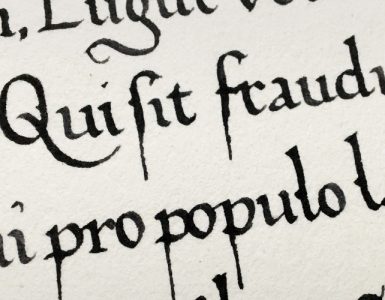

“The thimble which is used on the thumb in pen trimming is very useful to those who employ it,”

so schreibt Giovanbattista Palatino 1540 in seiner Abhandlung The Instruments of Writing. Genauer gesagt in der Übersetzung von Henry K. Pierce, erschienen in Berry Hill Press, 1953. Ich habe mir das Buch nun endlich gekauft, um den Text komplett lesen zu können.

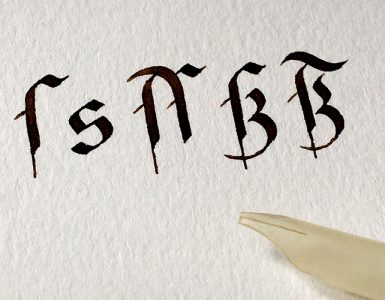

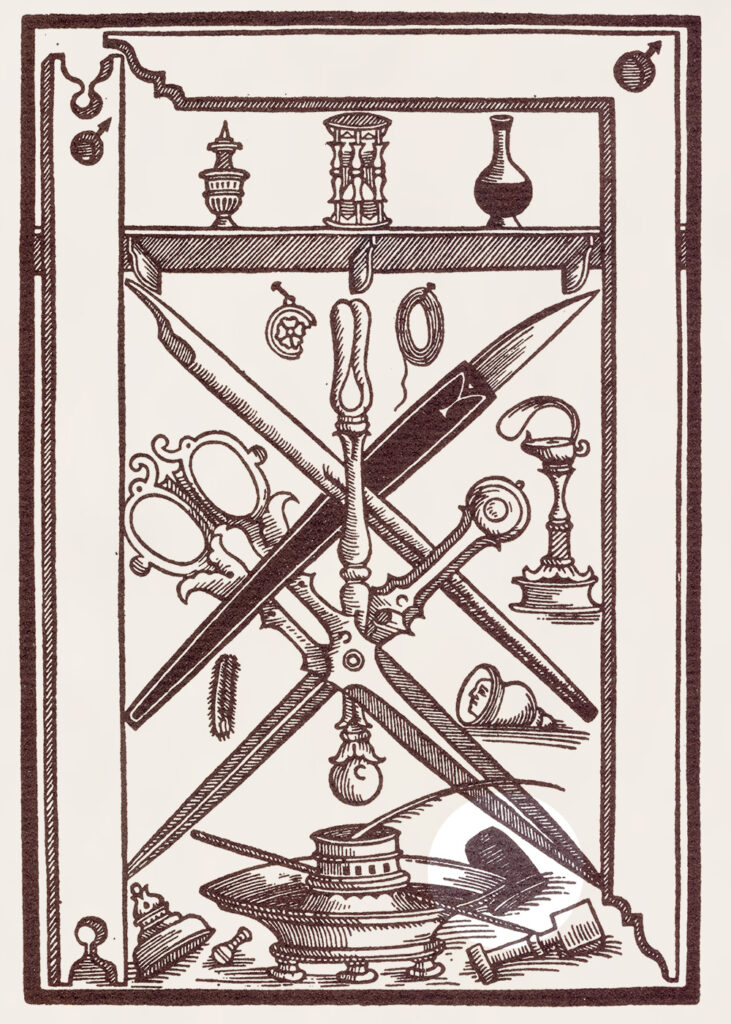

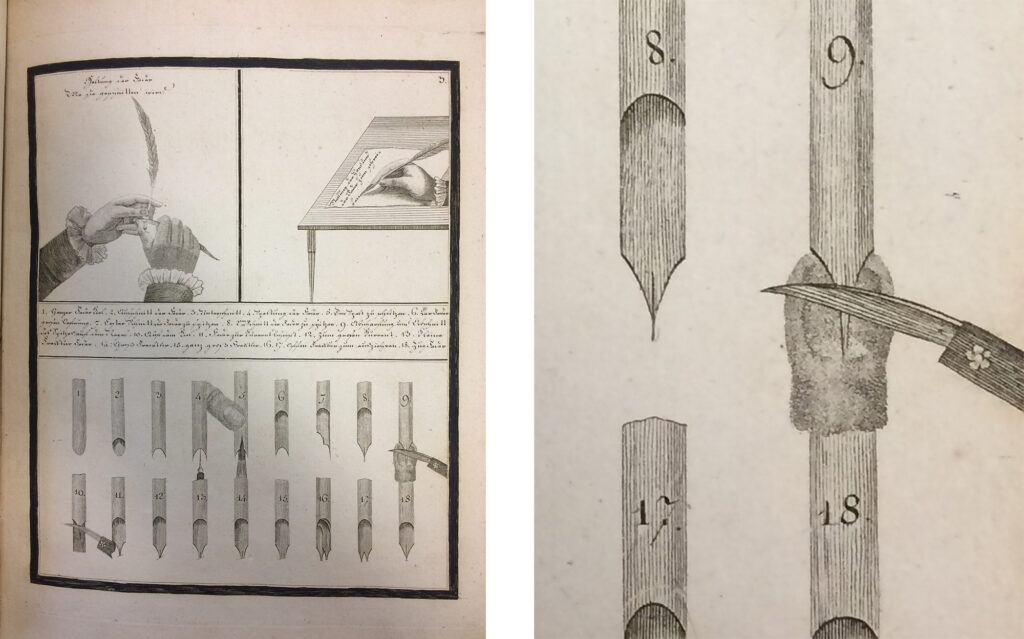

Seitdem ich meine Federn selbst härte und schneide interessiert mich, wie dieser thimble wohl aussieht. Ich habe über Jahre alle Referenzen gesammelt, in denen die Feder auf dem Fingernagel abgeküppt wird, und endlich eine erste Abbildung gefunden. Es scheint sich um einen Fingerhut zu handeln, der auf den Daumen aufgesteckt wird. Meines Erachtens müsste er daher eigentlich größer sein als ein gewöhnlicher Fingerhut. Die Größenverhältnisse sind auf der Abbildung allerdings unstimmig, daher kann man nicht wirklich erkennen, wie groß das Objekt in der Realität wäre. Schade. Man erkennt den dunklen Fingerhut im Bild rechts unten, rechts neben dem Tintenfass:

Abbildung:

Giovannbattista Palatino,

The Instruments of Writing,

Rome, 1540,

translated by Henry K. Pierce,

Berry Hill Press, 1953.

Der ganze Absatz von Palatino lautet wie folgt:

The thimble which is used on the thumb in pen trimming is very useful to those who employ it, even though it is possible to do without it, and it should be black so that the whiteness of the pen and its cut show up better.

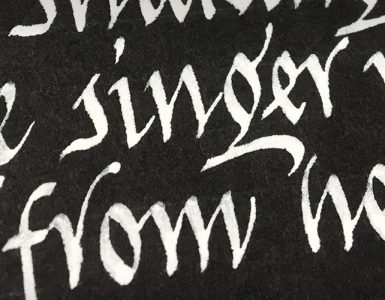

Warum der thimble schwarz sein soll kann ich gut nachvollziehen: Wenn ich meine Federn abküppe, dann mache ich das auch auf schwarzem Grund, weil man die (unbenutzte) Federspitze durch den Kontrast tatsächlich besser erkennen kann.

Joseph Payer spricht auch von einem Daumenhut, beschreibt aber zuallererst einen Ring: „Der Ring wird an den Daumen der linken Hand so geschoben, daß er nicht bis zum Gelenke reicht, die Spitze des Daumens aber hervorrage, damit der Ring bei der Verrichtung des Federschneidens nicht hinderlich sey.“ (vollständige Quellen siehe unten)

Bei Roßberg hat dieser Ring sogar einen Namen: „Ein Stiefnagel ist ein von Horn in Form eines offenen Fingerhutes gedrehter Ring, den man an den Daumen steckt, um die Feder darauf abzuküppen.“ Besonders bei „starken und breitschnäblichten Federn, wo der stärkere Druck des Messers auch eine stärkere Unterlage erfordert“, kommt der Stiefnagel bei ihm zum Einsatz.

Kessler schreibt in seinem Lehrbuch von 1787: „Man kan sich hierzu auch, wenn man viele Federn schneiden muß, und seinen Daumennagel schonen will, eines beinernen Däumlings oder breiten Daumenreifs bedienen.“

Es gibt also offensichtlich verschiedene Ausführungen davon und ich bin weiterhin auf der Suche nach Abbildungen.

Das Abküppen

Abküppen kommt vermutlich von Kopf abschneiden (abköpfen?) und bezieht sich auf einen Schnitt, mit dem die Spitze der Feder abgeschnitten wird.

auch: abgeknüpfen, abschneiden, abkippen, abkipen, abkneipen

alternatives Hilfsmittel: Daumenhut aus Horn, Stiefnagel, Daumennagel, Däumling

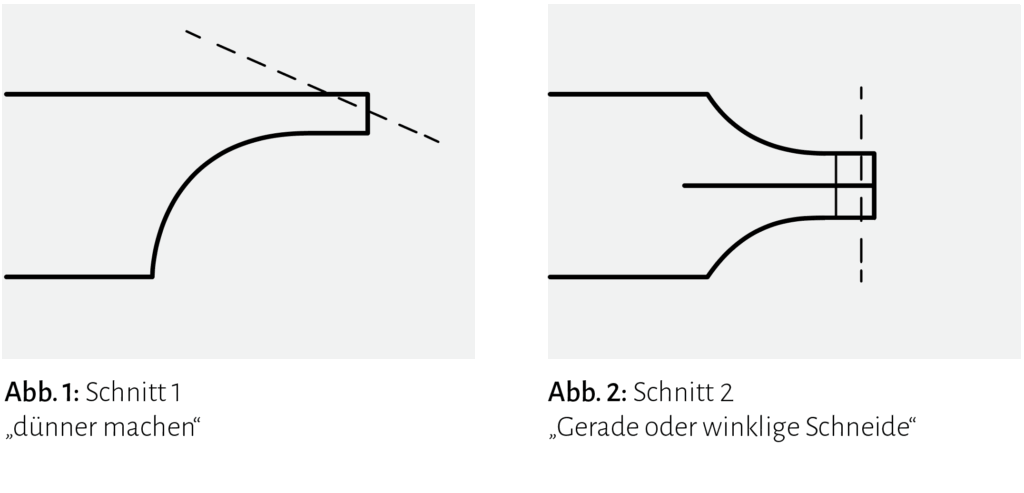

„Abschnitt“ (Abb. 2) vs. „Abschärfung“ (Abb. 1)

Aus mindestens einer Quelle (Payer) geht hervor, dass sich das Abküppen auch auf den „Verdünnungs-Schnitt“ (Abb. 1) beziehen müsste.

Referenzen zum Daumennagel

(in der Reihenfolge meiner Recherche)

„ […] alsdann geschieht die Ausschweifung des Schnabels zu beyden Seiten mit rechter Gleichheit, damit nicht ein Theilgen schmäler werde als das andere, woraus ein Spritzeln erfolget; hierauf wird der Schnabel auf dem Nagel des linken Daumens (oder auf einem hineingesteckten andern Kiel) recht scharf und gleich, daß nicht die eine Spitze des Schnabels länger bleibt als die andere, abgeknüpfet; wird der Schnabel mit dem ersten Schnitt nicht recht gleich, so muß man die Abknüpfung, so gerade als möglich, wiederholen; endlich wird auch der letzte Aufschnitt, zur Einfassung der Dinte gemacht, und damit ist die Feder fertig.“

Quelle: Franz Leberecht, Die Sächsischen Schreibmeister im 17. und 18. Jh, Verlag für Schriftkunde und Schriftunterricht, Heinze & Blankertz, Leipzig-Berlin, S. 17/18

Referenz zu: Johann Stäps d.Ä.: Gründliche Anweisung zur Canzleimäßigen Schreibekunst, Leipzig 1749

–

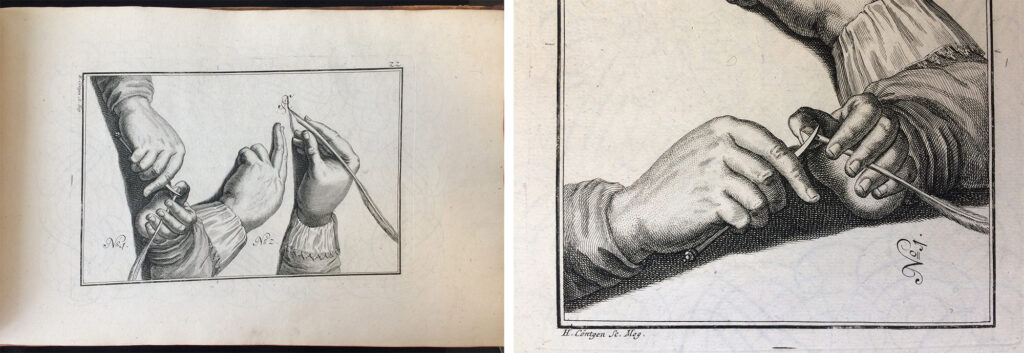

Ohne weitere textliche Beschreibung.

Quelle: Weber, Calligraphia, 1773, SIG Kubi 4915

–

„Sind die Wände nach der vorgeschriebenen Art gekehlet; so fasse man die Feder zwischen den Zeige und langen Finger der linken Hand, und lege sie mit dem Schnabel auf den Nagel des Daumes, oder man stecke eine genau passende Spule darein, und schneide dann die Länge oder die Spitzen des Schnabels, durch den Schnitt e Fig. 5. nach der Richtlinie DD oder Fig. 5*1 nach HH ab. […]

Gemeiniglich gebraucht man zum Abschnitt und zur Abschärfung den Nagel des Daumes der linken Hand. Es ist wenigstens die kürzeste und bequemste Art, weil beides auf diese Art richtig und genau geschehen kann. Doch kann man sich hierzu auch eines so genannten Stiefnagels*1 bedienen, besonders bei starken und breitschnäblichten Federn, wo der stärkere Druck des Messers auch eine stärkere Unterlage erfordert.

*1 Ein Stiefnagel ist ein von Horn in Form eines offnen Fingerhutes gedrehter Ring, den man an den Daum steckt, um die Feder darauf abzuküppen.“

Quelle: Roßberg: Systemeatische Anweisung, 1793, Teil 1, § 41, S. 193

–

„Die Spitzen der Feder müssen von beiden Seiten gleich breit zugeschnitten und gerade auf dem Nagel des linken Daunens abgekippt werden. Nachdem diese Abkippung zum ersten Mal geschehen ist, so schabe, oder noch besser, schneide man von oben, nahe an der Spitze, und nicht bis über den Spalt, den sich etwas nach vorfindenden Bast der Feder, mehr oder weniger, je nachdem sie einen dickeren oder dünneren Körper hat, gelind und mit einem scharfen Messer ab, und wiederhole alsdenn die Abkippung der Spitze noch einmal. Die Spitze muß, nach Verhältniß zu größerer oder kleinerer Schrift, breiter oder feiner gemacht werden.“

Quelle: Heinrigs: Vorlegeblätter, 1815/16, S. 7, SIG Kubi 4970

–

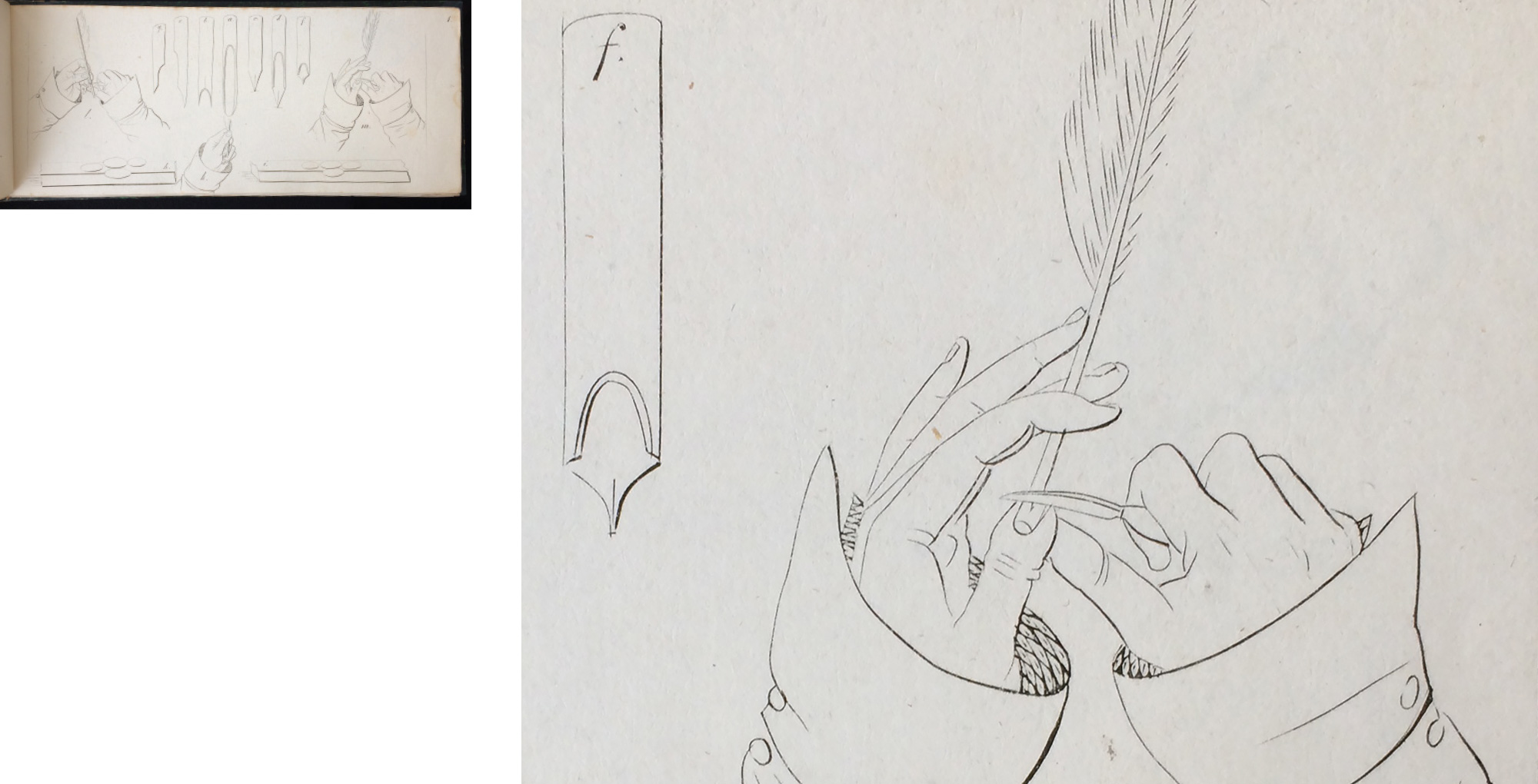

Ohne weitere textliche Beschreibung.

Abb: Markwordt, Anleitung, 1828, SIG Kubi 4982

–

„15) Nehme ich mit der Daumen- und Zeigefingerspitze der rechten Hand den Schaft der Feder, und lege deren Schenkel auf den waagrecht gehaltenen und gerade vorwärts zeigenden Daumennagel der linken hand so, daß beide Theile sich gerade entgegen stehen, und der Federrücken aufwärts schaut. Nun stütze ich das Vorderglied des Mittelfingers quer unter dem Federbauch in einzolliger Entfernung von dem ersten Kasteneinschnitt, und drücke mit dem auf dem Federrücken quer liegenden auch von den Spitzen der Schenkel 1 Zoll sich fern haltenden Vorderglied des Zeigefingers die Feder auf erstgedachte Gegenstützen und halte den Kiel innerhal benannter Punkte frei waagrecht, zugleich aber auch ohne Beugung der auf dem Nagel leicht ruhenden Schenkel.

16) Stüzte ich die rechte Seite des Daumenvordergliedes der rechten Hand quer unter die Mitte der Daumenvordergliedes der linken Hand; hierauf schneide ich mit der flachgehaltenen Klinge die vordern Spitzen der Schenkel gegen den Rumpf und auf dem Nagel da ab, wo ich eine Breite erhalte, welche der Dicke des Hornes gleich ist. Erwähnter Schnitt erzeugt eine Keilform, von welcher ich

17) die untere Hälfte mit senkrechter Haltung der Messerschneide und in rechtwinkeliger Lage mit dem Spalte auf dem Nagel abkneipe. Bei Villziehung des erstgedachten Schnittes drücke man die Augen zu, damit de abspringenden Horntheile nicht hinein können. Durch erwähnten Schnitt wird die Federbahn gebildet, und ist diese richtig gefertigt, so wird der Schreiber bei regelmäßiger Federhaltung schöne Haar- und Druckstriche zeichnen können.“

Quelle: Schultheiss: Schön- und Schnellschreiber, 1817, S. 11/12, SIG Kubi 4980

–

„[…] hernach so weit, als die Spalte geht, die Feder auf der andern Seite aufschneidet, und jede Seite oder Wand mit dem Messer so lange in die Rundung aushölet, bis beyde Schnäbel einander gleich sind, endlich wie man erst das vordere Theil abnimmt, die Spitze der Feder auf dem Nagel des linken Daumens leget und die Feder gerade abkippelt, doch so, daß sie ihre gehörige Schärfe bekommt, zuletzt aber die Feder, so weit sie von der Hand frey gehalten werden soll, auf der andern Seite, zu desto besser Fassung der Dinte, aufgeschnitten werden muß.“

Quelle: Ulrici: Calligraphia Silesiaca, 1774, S. 8, 1. Spalte mitte, SIG Kubi 4918

–

„[…] und ihre Spitzen zusammen einen Viertelstrohhalm breit bleiben, worauf denn diese Spitzen entweder auf dem Nagel des linken Daumens, oder auf einem andern Federkiel ganz gerade, und ein klein wenig auswärts scharf abgekipt werden. Man kan sich hierzu auch, wenn man viele Federn schneiden muß, und seinen Daumennagel schonen will, eines beinernen Däumlings oder breiten Daumenreifs bedienen. Die schiefe Abkippung des Schnabels heist die Breite oder Stärke; hingegen die Schneide desselben nennt man die Schärfe.“

„Zur Einfassung der Dinte, und damit sich solche desto besser in der dem Schnabel noch eine schräge Oeffnung in die untere Runde, bis an die Mitte des Kiels, und gebe diesem letzten Ausschnit die Länge des Schnabels.“

Quelle: Kessler: Lehrbuch, 1787, SIG Kubi 4934, S. 40

–

Abscharfung und Abschnitt der Spitze auf dem Nagel.

Quelle: Mathey: Schreibübung, 1798, SIG Kubi 4946, S. 3

–

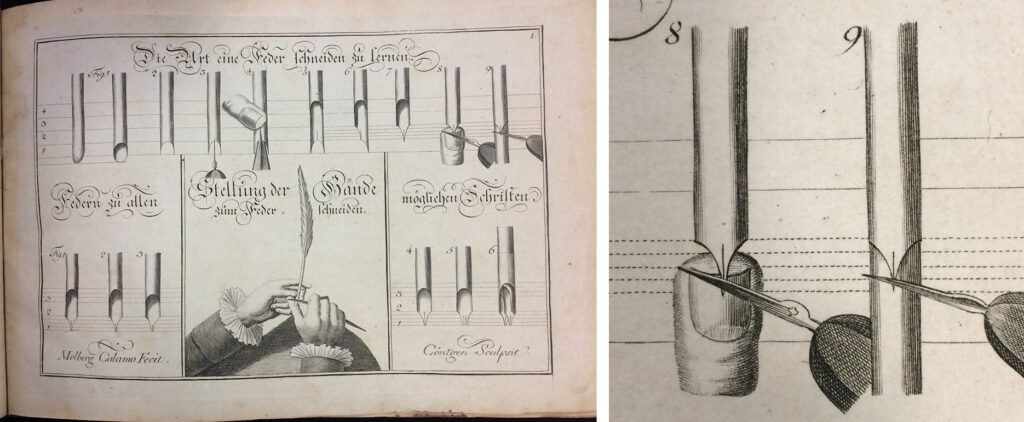

„Die Abkippung kann geschehen auf dem Nagel des linken Daumens Fig. 8 oder auf einem anderen eingesteckten Federkiele Fig. 9 man setzet das Federmesser halbliegend zu Ende des Schnabels, und schneidet die Spitzen davon, gegen sich verloren zu, ab Fig. 8. hernach setzet man das Messer nach Fig. 9 aufrecht, ein wenig von der rechten zur linken Seite gerichtet, zwischen die verdünnte Spitze, und vollendet also die Feder durch einen Druck mit dem Zeigefinger. Die erste Abkippung benimmt der Federspitze ihre Sprödigkeit; die zweite giebt ihr die gehörige Schärfe; und also erscheint die vollkommene Schreibfeder durch 9 Hauptschnitte […]. ”

Quelle: Molberg, Grundsätze, 17xx, SIG Kubi 4942, S. 7

–

„Der Schnabel wird alsdann auf den Nagel des linken Daunmens gelegt, und zuerst etwas schräg heruntee (sic!), hernach ganz gerade und nicht schräge, weder nach rechts noch links abgespitzt. Die Spitze des Schnabels sei so breit, als die zu machenden Grundstriche stark seyn sollen, um die Feder nicht zu viel aufdrücken zu dürfen.“

Quelle: Rimay, Vorschriften, 1812, SIG Kubi 4962, S. 8

–

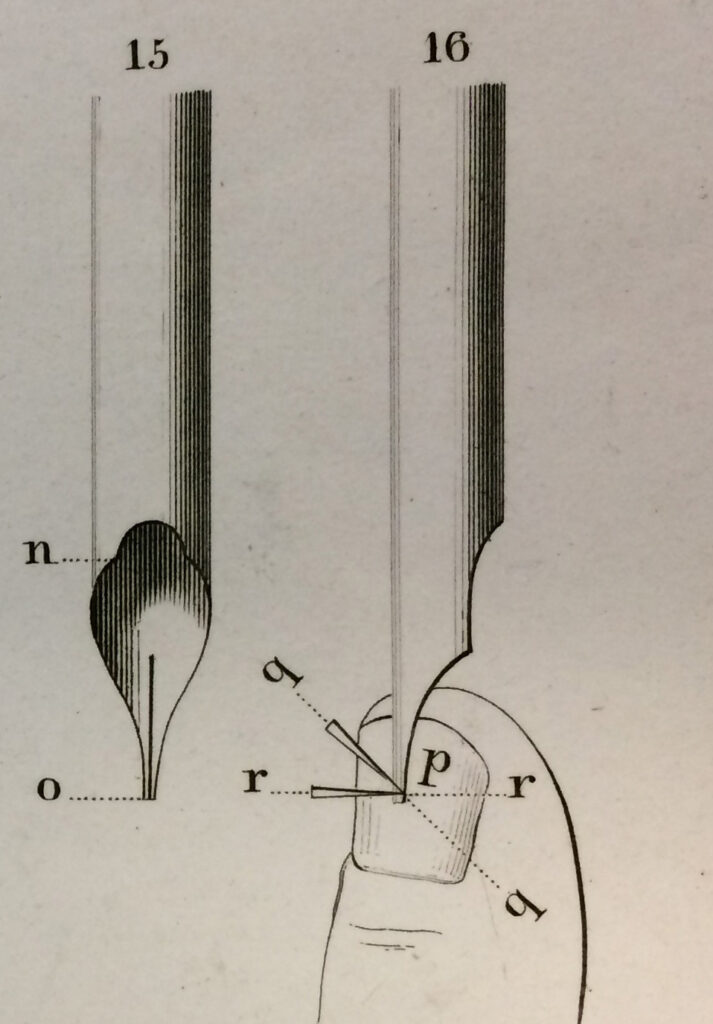

„Bevor man zur letzten, ebenfalls wesentlichen Verrichtung, nämlich zum Abschneiden (Abkippen) des Schnabels schreitet, ist es nöthig, daß

- 7) seine Spitze dünner gemacht oder abgeschärft werde. Dieses bewirkt man auf dem Nagel des linken Daumens (p Fig. 16.), indem die Messerklinge in halb senkrechter, halb wagerechter Richtung, somit in einem Winkel von 45° (qq Fig. 16) gehalten, und sonach die Spitze des Schnabels schräg abgeschnitten wird. – Dann setzt man

- 8) die Schneide der Messerklinge ungefähr auf den vierten Theil des abgeschärften Schnabels senkrecht (rr Fig. 16.) gegen den Kiel (Spule) im rechten Winkel auf, und schneidet (kippt) solche auf dem Nagel des Daumens der linken Hand ab*. Die hierdurch entstandene Linie wird die Schneide der Federspitze genannt. – Die ganz kleine abzuschneidende Spitze muß entweder schnell wegspringen, oder auf dem Nagel zu liegen kommen, sobald man mit der Klinge den Druck gibt; erfolgt dieß nicht, so wäre das Messer nicht scharf genug, und man würde mit so unzulänglich bereiteter Feder auch keine feinen und scharfen Striche hervorbringen können.

*) Der Verfasser bedient sich seit mehr als zwanzig Jahren beim Abkippen eines sehr breiten Ringes, oder auch eines Daumenhutes von Horn. Der Ring wird an den Daumen der linken Hand so geschoben, daß er nicht bis zum Gelenke reicht, die Spitze des Daumens aber hervorrage, damit der Ring bei der Verrichtung des Federschneidens nicht hinderlich sey. Dieses einfache Schutzmittel ist zur Schonung des Nagels besonders Jenen zu empfehlen, welche viele Federn zu schneiden haben.“

Quelle: Payer, Systematische Anleitung, 1840, SIG Kubi 4993, Textband S. 42

–

„Endlich spitzt man die Feder ab. Hierbei legt man ihre obere Seite oben und richtet die Spitze gerade gegen die Brust. Der dritte Finger der linken Hand liegt unten und am weitesten zurück, der zweite oben, der Daumen unter der Spitze, so daß dieselbe auf dem Nagel platt aufliegt. Der Mittel- und Zeigefinder machen rechte Winkel mit der Feder. Der rechte Daumen wird unter den linken gelegt, und indem er leise nach oben drückt, bewegt man das Federmesser abwärts, und schneidet zweimal, zuerst schräg, dann senkrecht, die Spitze ab.“

Quelle: Mädler, Lehrbuch der Schönschreibekunst, SIG Kubi 4979, Band 1 Theorie, S. 29 (Band 2 ohne Abbildung)

–

“To finish the Nib, place the Quill betwixt the Fore and Middle Finger of your left Hand, with the Nib close on you Thumb Nail, then draw the Edge of your Knife into it slanting, and before it is quite thorough turn it almost down-right and cut it off.”

Quelle: Cocker, Pens Transcendency, 1668, SIG Kubi 5039, S. 1

–

“Now, with the quill resting on your thumbnail, pare down the end to a gradual bevel. With a vertical cut of your knife , cut the point back carefully more or less according to the thickness of the letter you intend to write. This cut should be at a slight angle.”

Quelle: Tagliente, Lo presente libro, 1524 in: Scribes and Sources, Osley, 1980, S. 60

–

“Now take the quill and place the ‘ploughshare’ so that its inner surface rests on your thumbnail; then starting on the back of the quill and cutting down at an angle towards the point (the length of the cut being equal to half that of the side of the blade or a litte less), trim your quill with the penknife to a sharp bevel if you want to write with thin strokes, or to a thicker bevel for broader strokes.”

Quelle: Ludovico Vicentine Arrighi, Il modo di Temperare le Penne, 1523 in: Scribes and Sources, Osley, 1980, S. 80

–

“[…] the thimble you wear to protect your thumb when cutting the quill should be black so that the white barrel of the feather will show up against it.”

Quelle: Giovambattista Palatino, Compendio del gran volume, 1566, in: Scribes and Sources, Osley, 1980, S. 85

–

“[…] placing it on the nail of the thumb on which, if you wish, you can wear a thimble as stated above, cut the point according to the size of letter that you want, first trimming it down a little.”

Quelle: Palatino, Libro nuovo d’imperare a scrivere (?), 1545 in: Scribes and Sources, Osley, 1980, S. 94

–

“Then, placing it on your nail, cut the nib to a bevel. If you thin it down a little, it will write more smoothly.”

Quelle: Vespasiano Amphiareo, Un novo modo d’insegnar a scrivere, 1548 in: Scribes and Sources, Osley, 1980, S. 101

–

“Then, having laid it upon the thumb nail, using if you wish the thimble mentioned above [this is the text I cited in the first part of this article], cut the edge, with a bevel on top, according to the thickness of the letter that you wish. Note that, for writing the chancery hand, it must be cut somewhat askew, that is, the right side of the pen, as it rests upon the nail, must be a trifle shorter than the other, which is not the case for other sorts of small letters.”

Quelle: Giovanbattista Palatino, The Instruments of Writing, 1540, Übersetzung von Henry K. Pierce, Berry Hill Press, 1953, S. 16

–